配電盤類では、銘板の固定・ダクトの仮止めに両面テープを使用します。

最近は、接着強度も向上し、筐体の金属補強接合・防水処理にも使用し用途が広がっています。

被着体の素材・使用環境から両面テープを選定したいですが、選定に関する文献は少ないです。

ここでは、両面テープの選定について説明します。

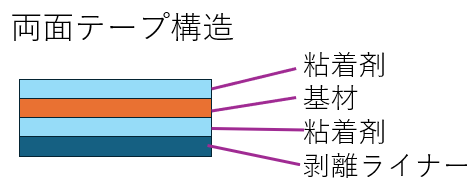

両面テープは、下図の様に粘着剤と基材から構成されます。

粘着剤の選定

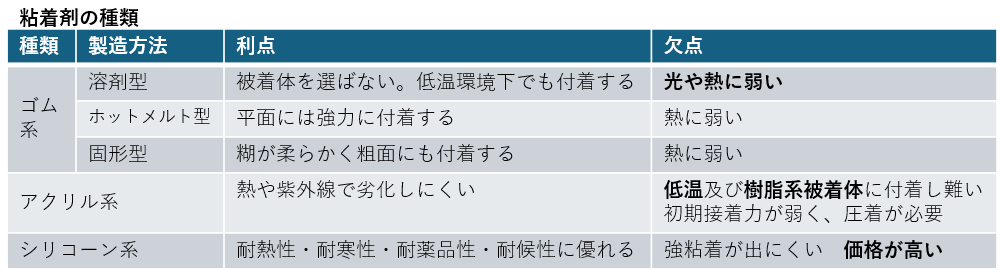

粘着剤の種類には、ゴム系、アクリル系、シリコーン系の3種類があります。

熱に弱い欠点がありますが、一時的に貼り付けるなら価格も安いゴム系を選びます。

屋外で長期間貼り付けるならアクリル系を選びます。

過酷な環境で使用されるなら価格は高いですが、シリコン系を選びます。

基材の選定

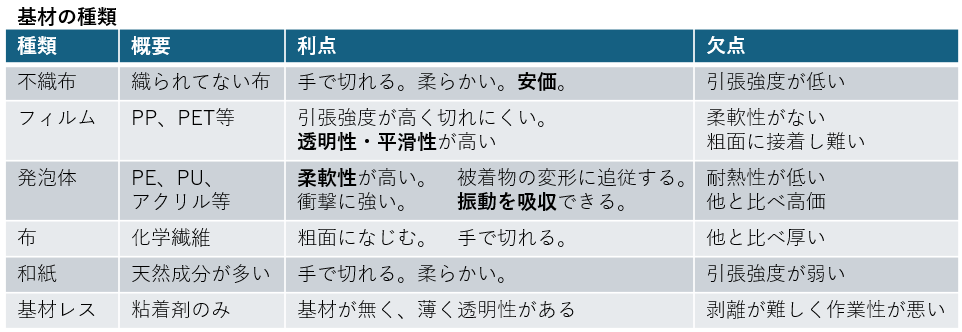

基材の種類には、不織布、フィルム、発泡体、布、和紙、基材レスの6種類あります。

一般用途では、価格が安く・作業性が良く・粘着剤の種類も多い不織布を選びます。

精密機器、透明素材の接着、耐熱が必要な時は、フィルムを選びます。

粗面、凸凹、振動吸収が必要な際には、発泡体を選びます。

革・布地の仮止めには、布を選びます。

再剥離用途、仮止め、塗装のマスキングなどには和紙を選びます。

極薄接着が必要な電子機器内部などには、基材レスを使用します。

●屋外で使用する場合は、耐候性や耐水性のあるフィルムや発泡体を基材に選びます。

基材が不織布のテープは安価ですが、耐水性はなく、雨水が掛かる場所に設置すると、

基材が劣化して剥がれ等の問題が発生する恐れがあります。屋外用途には推奨できません。

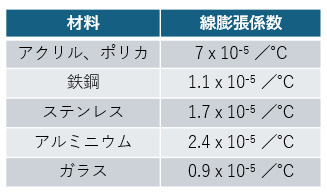

●温度変化が大きい場合は、被着物の熱膨張に追従可能で、厚みがある発泡体を選びます。

例えば、鋼板に縦1mのアクリル板を両面テープで固定し、20℃→60℃に温度上昇した場合

鋼板は1000㎜→1000.44㎜ 1000㎜x1.1x10-5 /℃x(60℃-20℃)=0.44㎜

アクリル板は1000㎜→1002.8㎜ 1000㎜x 7x10-5 /℃x(60℃-20℃)=2.8㎜

長さの差が2㎜以上生じます。

PEやPUの厚みのあるテープは、この温度変化に追従できる可能性があります。

必要な接着強度

被着物に加わる最大荷重・安全率・接着面積より両面テープに必要なせん断力を確認します。

1.最大荷重の把握

例)重さ5kgの機器 → 荷重≒50N(5×9.8=49N)

2.安全率の設定:荷重のかかり具合より安全率を設定する

(例)静荷重 → 安全率=2

| 荷重の種類 | 安全率の目安 |

| 静荷重 | 1.5~3 |

| 動荷重 | 2~4 |

| 繰り返し荷重 | 3~5 |

| 衝撃荷重 | 4~6 |

3.両面テープの必要接着力

(例)50Nx3=150N

4.接着面積の算出

(例)20㎜角のスペースを4か所設けることができる → 1600㎟=20㎜x20㎜x4か所

5.両面テープの必要せん断力算出

(例)150N÷1600㎟=9.4N/100㎟ → せん断力が9.4N/100㎟以上の両面テープを選定する

『参考』

JIS Z 1528 両面粘着テープ

せん断力の規定がありません。「保持力」の規定はあります。

※「保持力を有する」とは、貼付け面積幅25㎜x長さ25㎜で1000gの荷重をかけて60分保持し、

60分後のズレが3㎜以下であることです。

JIS Z 1541 超協力両面粘着テープ

せん断力の規定があります。(1種は53.0N/100㎟以上、2種・3種は35.0N/100㎟以上)

その他(考慮する内容)

●テープ幅

被着物の外形より1㎜小さくします。貼付け時に被着物よりテープがはみ出難くなります。

●テープ厚さ

接着面に凹凸がある場合、隙間を埋める場合には、適切な厚みのテープを選びます。

電子機器の貼付けなどの精密作業には、薄手のテープが適しています。

●難燃性、遮光性、熱伝導性、再剥離性

各機能が必要な場合は、それぞれに対応したテープを選びます。

最後までお読みいただき ありがとうございます。